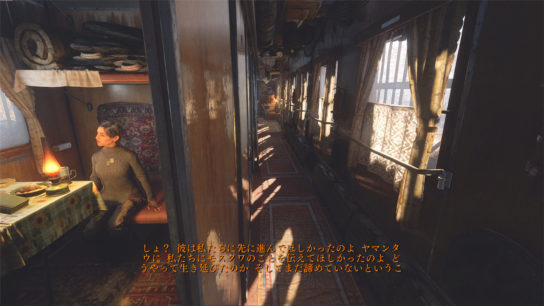

無印Portal(2007)をValveの解説を聞きながら一周した後に、RTX版を一周の計二週。RTX版は公開当初の起動チェック時に「あまり変わらないな」という感想を持ったので、今回はそうならぬよう注意深く描画を見ていたのだが、印象はほぼ変わらなかった。いや、グラフィックが変わっているのは分かるのだが、Metro ExodusやQuake 2よりも変化が小さく地味なので、感動するところまではいかないのだ。

そもそもPortal自体、プレイヤーがパズルに集中できるように余分な物や突起物を排除しているため、光を反射させる箇所が少ない。一番変化が分かりやすい照明や影を見る機会が減るわけだ。高解像度のテクスチャや自然に見えるよう微調整した仕事ぶりは素晴らしいように思うが、私を含めた一般的なユーザーには今ひとつピンとこないのではないだろうか。>参考動画。

◆解説を読みながら初プレイの時にダブルフリングにてこずったのを思い出した。操作そのものも難しかったが、それ以前に何をすればいいのかも分からなかったのだ。近年のゲームであれば、答えそのものを視覚的に見せて操作テクニックだけをプレイヤーに求めるケースが増えているが、ポータルは世界観の都合上ポンと見本イラストが置かれているだけ

◆Ryzen 5 3600とRTX4070の組み合わせではFPSが平均60以上でており、DLSS 3は十分に働いていたように思う。RTX版Portalの価値はそれ単体ではなく、制作するために開発したRTX Remixの方が大きいだろう。先日β版が公開されたコイツが上手に動いてくれれば、過去のゲームがリッチな表現で遊べるようになるので大きく期待している